| 戻 る |

ギャラリー伽羅

香の伝播 香木展 Ⅰ

薫の愉しみを芸術の世界へと昇華させた香道

香道の対象とする香は香木、微細なかおりの違いを鑑賞す

るのが極みとされています。香の伝播 香木展は、珠玉を

集めるように、先人にとって大切に蒐集された名香の数々を

ご高覧いただき、典雅な薫の世界をお楽しみください。

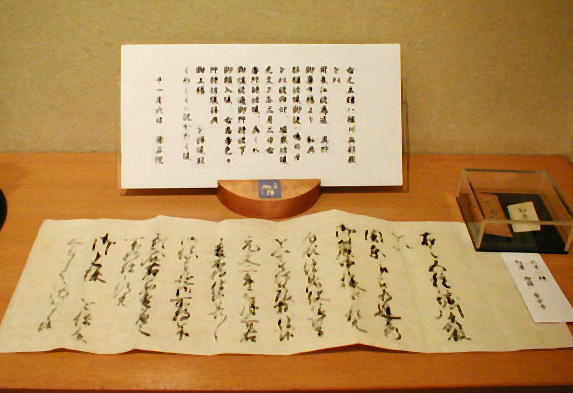

江戸時代の名香木の由来と書状

名香は大切に錫の中次に収められて

今日に伝えられております。香木展 香舗伽羅にて

珠玉の銘香

藤袴 『ふじはかま』

解説 一木の伽羅木から四っの異なる銘を持つ逸話1600年代

無類極品の伽羅を各大名が争い手にした香木に各家に銘がつけられました

初音「はつね」(前田家) きくたびにめづらしければほととぎす いつも初音の心地こそすれ

白菊「しらぎく」(細川家) たぐひありと誰かはいはん末匂ふ 秋よりのちの白菊の花

柴舟「しばふね」(伊達家) 世のわざのうきみを身につむ芝舟は たかぬさきよりこがれゆくらん

藤袴「ふじばかま」(宮中) ふじ袴ならふ匂ひもなかりけり 花は千種の色まされども

香爐峯 『こうろほう』

解説 銘の由来は和漢朗詠集より 554・・・・・香爐峯の雪は簾をかかげてみる

曙 『あけぼの』

解説 二百種名香の一つ 木所 真那賀 上下 味 甘苦

八重垣 『やえがき』

解説 六十一種名香の一つ 木所 伽羅 味 苦鹹

銘香とは 中世前期頃より大陸との交易で上質の香木がもたらされました。単に香をたく

事から、香木の判定、香りの鑑賞と推移しながら当時の文化人達が香木に付名

することが始まりました。江戸時代まで続き、天皇、将軍、大名達が付名した銘香

が今日まで大切に伝えられております。

六十一種名香 百二十種名香 二百種名香 勅銘香 など代表的名香です。

付名は古今和歌集、漢詩、故事、地名等から付けられおります。